0776-41-3377(代)

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

福井厚生病院 薬剤課

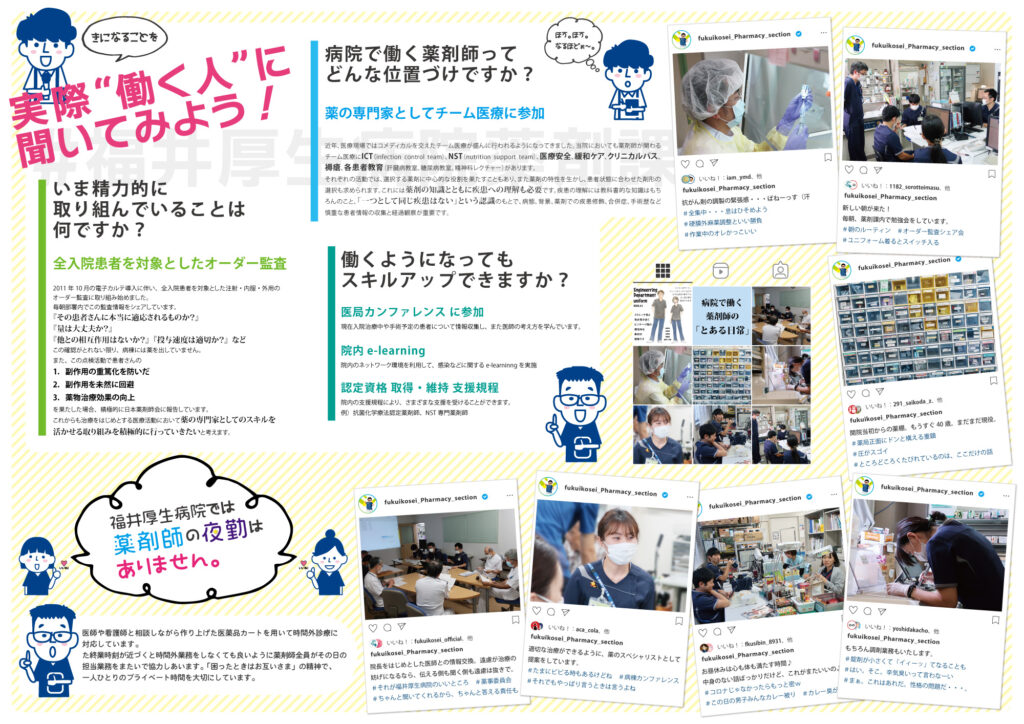

『病院の薬剤師ってどんな感じ?』そんな方がこちらへ訪問されたと思います。

ひとつとして同じ疾患はなく、状況は変わり続ける医療の現場ではたらく薬剤師の姿をでこちらご覧いただけます。

福井厚生病院 薬剤課

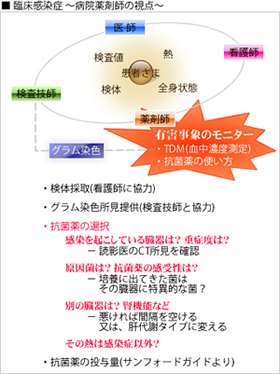

チーム医療による治療介入

病院で働く薬剤師は調剤だけでなく、医師を始めとした医療スタッフと一緒に患者さんの治療に深く関わっています。 そんな薬剤師の活動を紹介します。

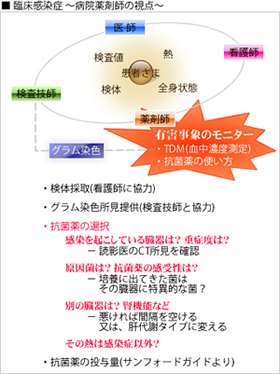

感染症診療のサポートに力をいれている、当院薬剤課の活動の一部を紹介します。

「はじめに」

感染症診療にかかせないものは何だと思いますか?

「基礎疾患」「既往歴」「疾患疫学」「微生物学」「抗菌薬」「検体」「検査値」「画像検査所見」…。

えっ?動物との接触歴も、ワクチン接種歴や、輸血歴、旅行歴(海外含む)、虫さされ、薬物アレルギー、もっといろいろあるでしょ?という声が聞こえてきそうです。

「おっと!」この問いを変えてもう一度

感染症診療ですべきことは何だと思いますか?

この問いにすると職種別にいろんな答えが返ってきそうです。

私たち薬剤師がすべきことは「適正に抗菌薬を使ってもらうことをサポートすること」です。最近、この「適正」の意味するところの議論を多く耳にします。果たして「適正」とは何でしょうか?何をもって「適正」とするのでしょうか?

私の考えは「一症例ごとに必要性を吟味し、必要であれば投与方法・投与量を十分検討し、十分な期間使用する。治療効果は臓器特異的なパラメータで判定する」ことだと思います。

近年、「抗菌薬の使用届出制度、許可制度などの導入を!」という風が業界に吹いています。この制度のもたらすものは抗菌薬使用総量が減少すること、あいまいな根拠の投与を減らすこと、指定されていない抗菌薬に逆に使用が偏ることなどが言われています。

しかし、この制度自体は一定の効果があり否定はしませんが、そもそも届出・許可制をしいたことで抗菌薬の使用は減ってもいいのでしょうか? (何かに偏ってもいいのでしょうか?) 使用量に比例して耐性度を高める微生物がいることも確かです。そのため総量把握の重要性も認識しています。しかし、大切なことは個々の目の前の患者さんの予後改善にあると考えます。 抗菌薬は細菌感染症を治療するために存在します。投与方法は「静注薬は1日2回」ではありません。近年盛んに言われているPK/PD(pharmacokinetics/pharmacody namics)理論という薬物動態を駆使した投与法でも日本の抗菌薬投与量は少ないです。

画一の投与方法では患者さんを救えません。しっかりした量を十分な期間使用することがキモです。従って、先述の「届出・許可制」や「使用総量」では語れないこと、本質に迫れないことがあります。これらの理由から当院の薬剤師は、より個別の症例に踏み込んで治療に介入しています。

「では、実際の介入のひとつを紹介します。」

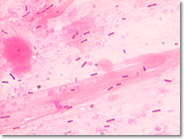

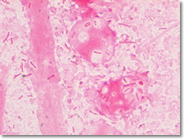

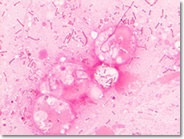

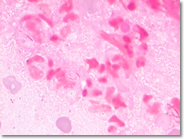

緑膿菌が原因の可能性も含め、一度喀痰のグラム染色をしてみましょう。

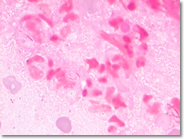

その結果、莢膜をもつグラム陰性桿菌が見え、K.pneumoniae (肺炎桿菌)と推定、貪食もされていました。

その結果、莢膜をもつグラム陰性桿菌が見え、K.pneumoniae (肺炎桿菌)と推定、貪食もされていました。

ABPC/SBT が腎機能を考慮したとしても投与量・投与間隔ともに少ないため、その特性を活かせていません。K.pneumoniae も推定されているため腎機能を考慮してもABPC/SBT 1回 3g を8時間ごとに増量する、またはCFPM(マキシピーム) 1回 2gを12時間ごとの投与を勧めます(主治医がCFPMを使いたい意向を尊重)

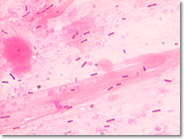

主治医は CFPM を選択。3日後に再度グラム染色

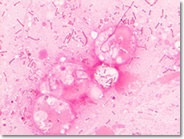

前回と同様の推定菌 K.pneumoniae の減少がみられません。

CFPMを最大量投与していてもこの鏡検所見のため変更を勧めます。

- CPFX(シプロキサン) を 1回 300mg で12時間ごとの投与

- MEPM を 1回 1g で12時間ごとの投与

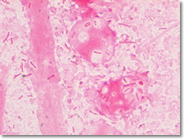

主治医は 1.CPFX を選択。再び3日後にグラム染色。

推定菌 K.pneumoniae は激減しほとんど見られなくなっています。

このままCPFXで治療して良いと思います。

- グラム染色によりしっかり原因菌を推定したこと(喀痰培養結果の示す菌が必ずしも原因とは限らない)

- 推定菌の特徴を把握して抗菌薬を選択したこと(ESBL という抗菌薬を壊す酵素を産生することで知られる菌種である。今回はこれを産生していた可能性を否定できない)

- 腎機能を考慮しながら抗菌薬を最大量使用したこと

- 抗菌薬の治療効果にグラム染色も用いたこと

これらが今回の治療成功に導いた可能性が高いと思われます。

グラム染色、抗菌薬使用量、細菌の知識の重要性、疾患疫学を再確認した症例でした。

スペシャリスト

より専門的な知識を提供するために、特定の分野で知識と経験を持つ以下の認定薬剤師が在籍しています。

- 抗菌化学療法認定薬剤師

- 緩和薬物療法認定薬剤師

- 外来がん治療認定薬剤師

- 病院薬学認定薬剤師

- NST専門療法士

- 糖尿病療養指導士

以下のバナーをクリックするとそれぞれの活動レポート(PDF)がご覧いただけます。

出身大学・大学院

- 北陸大学

- 同志社女子大学

- 福山大学

- 静岡県立大学

- 神戸薬科大学

- 日本大学

- 北里大学

- 昭和大学

院

- 北陸大学 大学院

- 金沢大学 大学院

- 北里大学 大学院

- 名古屋市立大学 大学院