0776-41-3377(代)

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

診療サポート:画像課

体の中を画像化して診断・治療に役立てます

約100年前にレントゲン博士によって発見されたX線は、長い歳月と多くの人々の研究を経て、現在の医療の現場にはなくてはならない存在となりました。

画像課では主にこのX線を利用して、体の中の情報を提供し、診断・治療に役立てています。

検査紹介

画像課では、骨や臓器など体内を撮影し、画像化する一般レントゲン撮影検査のほかにも、X線を使った検査を中心に体の中の情報を画像化して提供しています。

超音波検査(エコー検査)

超音波検査(エコー検査)では、超音波を対象物に当ててその反響を映像化することで、リアルタイムに対象物の内部の状態を知ることができます。検査は調べたい部位にゼリーを塗り、身体の外からプローブと呼ばれる機械を当てるだけです。繰り返し何度でも使うことができるので、安全で手軽に検査ができます。硬い骨に囲まれている部分以外ならどこでも検査ができます。

心臓

心臓の動きや血の流れなどを見ることができます。

四肢

筋肉などの組織の腫瘤などを見るのに用いられます。

乳腺

乳腺部の腫瘍(はれ)・炎症などの評価に用いられます。

甲状腺

甲状腺の大きさや腫瘤ができていないか、リンパ腺が腫れていないかが分かります。甲状腺は比較的表皮近くに存在しているので、画像がクリアに現れやすく、エコーでの診断がしやすい臓器です。

生殖器

卵巣・子宮・前立腺検査などに用いられます。

CT検査

CTとはComputed Tomography(コンピューター断層写真)の略語です。

X線を体に照射し、体を通ってきたX線の量をコンピューターで計算し、体の輪切りの画像を作る検査です。CTはX線を通しやすいものを黒く、通しにくいものを白く表示します。空気は黒く、骨は白く表示されます。例えば脳出血や、クモ膜下出血は白く写し出されます。

体の負担が少ないCT

胸やお腹のCT検査のときの”息を吸って止めて”という『息止め』がほとんどの場合、5~10秒程度、2~3回で済むため、息止めの難しいお子さん、高齢の方、重篤な患者さんにも負担なく検査を受けていただけます。

細かな情報が得られます

細かい横断像から任意の断層像や立体的な画像も作成もできるので、異常な部分とその周囲の正常な部分との位置関係をわかりやすく表示できます。 より細かく調べることで、より小さな異常の発見につながります。

動きに合わせて画像化、立体画像も作り出せます

常に動いている心臓の検査もその動きにあわせて画像化でき、その情報をもとに立体的な画像を作り出すことも可能です。心臓の血管が狭くなっているかどうかの確認など心臓の状態をさらに詳しく調べることができます。

MRI

MRIとはMagnetic Resonance Imaging(核磁気共鳴影像法)の略語です。磁気を利用して体の水素原子のエネルギー信号をとらえて画像を作る検査です。骨の影響を受けることがないので、分厚い骨に囲まれた脳や脊椎の検査では大いに力を発揮します。

CTとMRIの大きな違いは検査で利用するものが、X線か磁気かということです。

CTはX線を利用しますが、MRIは磁気を利用します。利用するものが違うわけですから、それぞれの長所や短所も違ってきます。

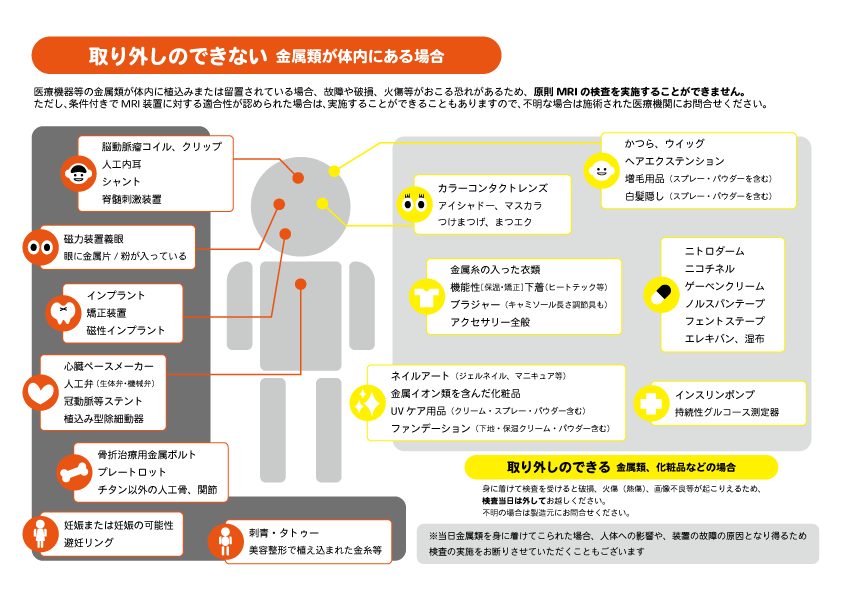

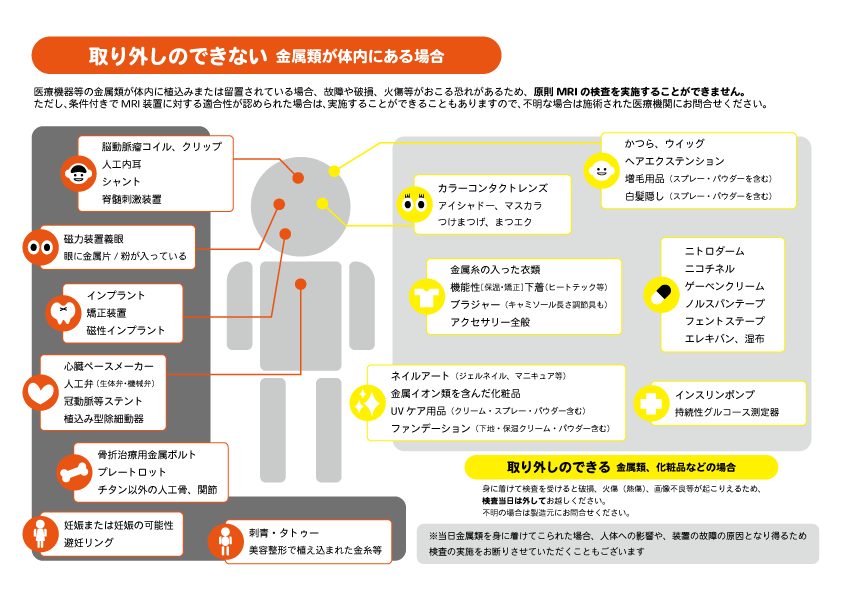

MRIは強力な磁気を利用する検査です。検査を安全に受けていただくために、下記の項目に該当するものは、検査前に必ず外していただきます。ご心配な方は、検査前に担当医またはスタッフにご相談ください。

マンモグラフィ

マンモグラフィとは、乳房専用のエックス線検査(レントゲン撮影)のことを言います。乳房は柔らかい組織でできているので、乳房専用の撮影装置で検査をします。左右の乳房をそれぞれ、上下や斜めなど複数の方向から撮影する場合もあります。マンモグラフィは乳がん検診で唯一、死亡率の減少が確認されている検査です。

検査の必要性

マンモグラフィによって「しこり」・「乳がん特有の細かな石灰化」がわかります。

また、定期的に同じ施設で検査をすることで過去の画像と比較ができ、「軽微な変化に気づきやすく早期乳がんの検出率が上がる」・「不要な精密検査を避けることができる」などのメリットがあります。厚生労働省は40歳以上を対象に2年に1回の定期的な検診を推奨しています。

乳がんについて

女性の約9人に1人が乳がんと診断されています。

しかし、乳がんは早期発見・早期治療で生存率が上がることがわかっています。

あなたとあなたの大切な人のために、乳がん検診を受けましょう。

更なる早期発見につながる『ブレスト・アウェアネス(普段から乳房を意識した生活」を実践してみませんか?